CGというアートの方法について

安斎利洋

方法のもつ意味

「アートとは、空間を美しい方法で満たすことだ」

アメリカの女流画家ジョージア・オキーフ(注1)の残したこの言葉くらい、CGとアートについて考えるにあたって示唆に富むものはない。彼女は、美しい<色彩>とも、美しい<形>とも言わずに、美しい<方法>を満たすことだ、と言った。オキーフはもちろんCGを念頭に置いているわけではないが、美しい<方法>を美しい<アルゴリズム>と言い換えても、この言葉の本質は揺らがないように思う。空間を美しいアルゴリズムで満たすこと。コンピュータグラフィックスアートとはそういうものであると私は考える。

画家は自身の内に強いイメージを抱いており、たとえばパステルで紙に描こうと、キャンバスにエアブラシを吹き付けようと、画素空間にマウスを這わせようと、手段はなんであっても結果はいずれひとつのイメージに近づこうとする、というのが世間一般のアーティストに対する理解ではないだろうか。それは一面では正しい。しかし多くの場合、アーティストは素材や道具との対話のなかで作品を作り上げ、対話の中でイメージを更新し続けている。

したがってアーティストがどういう方法を選ぶかということは、作品のなかの大きな部分を担っている。水を沸騰させるのに、電熱を用いるかガスを用いるかは、結果に重大な違いをもたらさない。が、肉に熱を通すために、煮るか、焼くか、蒸すか、というプロセスの選択は、決定的に結果を左右する。アートにおける方法は、後者に属する。方法が結果に多くの痕跡を残し、方法そのものが主役を演じるのがアートだ。「なにを描いたか」と同じ重さで「どう描いたか」が作品ににじみ出すのだ。

私自身はこの10年、CGによって創作活動をするなかで、作品の内容と並列に、そのメソッドであるプログラムのことを考え続けてきた。私は、私の作品のほぼ99%を自分で記述したプログラムによって作り出している。そのなかには、汎用のペイントシステムもあるし、ひとつの作品のために作られたレンダラーもある。方法を作り出すことと作品を作り出すことが直に結びついていること、それが私のアイデンティティーであると思っている。

その遍歴を振り返りながら、技法、素材、道具(注2)としてのCGについて考える糸口を探し出してみたい。

道具の二つの方向

熟練していないオペレータが、いつでも均一な結果を得られるということは、CGの大きなメリットである。ポスターカラーを均一に塗れないで悩んでいたデザイン科の学生に、CGはどんなにすばらしい恩恵をもたらしたことだろう。人間のおおまかなブレを吸収するようなアトラクタをもつこと、コンピュータアプリケーションの多くは(CGに限らず)そのような設計思想をもっている。

しかし、もしブレた線や不均一な色で描きたいとき、そういう道具はなにをしてくれるだろうか。誰が操っても、操る人間の一挙一動に敏感に反応し、つねに違う結果を得たいとするなら、押しても引いても同じ結果に落ち着くような道具では困ってしまう。人間のアクションに対して鋭敏に反応し、複雑な挙動をもつ道具がその場合必要である。

道具はおおかた、この2つの方向によって袂を分ける。コンピュータアプリケーションの多くは、「誰でも、たとえ下手でもうまくできる」ことを喧伝している。が、アーティストは誰にでもできる凡庸な表現をめざしているわけではない。私は、複雑にふるまう素材、道具が、アーティスティックな表現には不可欠であると思っている。

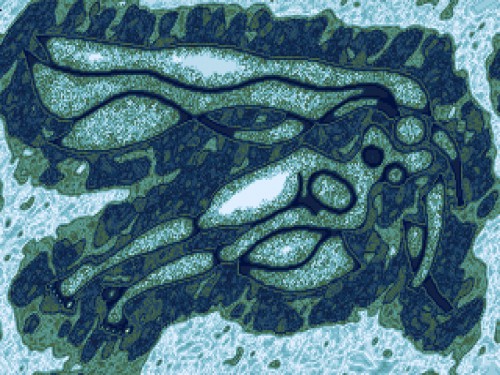

セルオートマトン

私を決定的にCGに引きずり込んだのは、セルオートマトンである。1985年のある朝、前の晩に走りはじめたプログラムが、私のパソコン(16色表示の8ビット機)のCRTに信じられない複雑さをそなえた美しいテクスチュアを編み出しているのを発見したとき、私は画面の発するオーラに釘付けになった。

当時私は、画像ではなく、アコースティックな音を発生するシステムを企んでいた。単純な音を足し算していって複雑な音を作るという考え方に疑問をもっていた私は、たとえばギターの弦を無数の質点の相互作用と考えて、シミュレーションによって発音するシステムを考えた。

あるとき、点が両隣の点との位置関係で次の位置を決定する関数に、非線形の要素を加わえてみた。すると、弦は単純なアトラクタに落ち着くことなく、鳴りやまない複雑なうねりをみせはじめた。その動きを可視化したのが、私にとってセルオートマトンとの出会いである。

複雑なアトラクタをもつこと、これがCGを画家の手に近づけるための必須の条件である。銅と硫黄の化学反応による複雑なテクスチュアや、引き剥がされる紙の間の油絵具が見せるデカルコマニーと同じように、想像力をかきたてる複雑なノイズが、人間の側からではなく、画像の側から湧いてくるのが、アーティストのための理想的な環境である。なぜなら、手に負えるものばかり集めても作品は生まれてこないからである。手に負えないノイズとの対話が、作品を作る過程だからである。

セルオートマトンは、そういうノイジーな環境が物理的なモノを介さずに可能であることを確信させる。

にじみ

そのような手に負えないノイズを、画素空間のなかで自由に操ってみたい、という欲求から、1986年に開発をはじめたのがSuperTableauである。

たとえばサイジング(にじみ止め処理)していない紙にインクで描く場合、手を止めるとどんどんにじんでいく。しかしパステルや鉛筆のたぐいは、手を動かさないと色が定着しない。この差ひとつとっても、描き手の精神の運動の仕方は大きく違う。水彩には水彩の様式が、コンテにはコンテの様式が物性から方向づけられている。そのような方向づけが無数に選択できる、というのがSuperTableauの基本的な開発の姿勢であった。

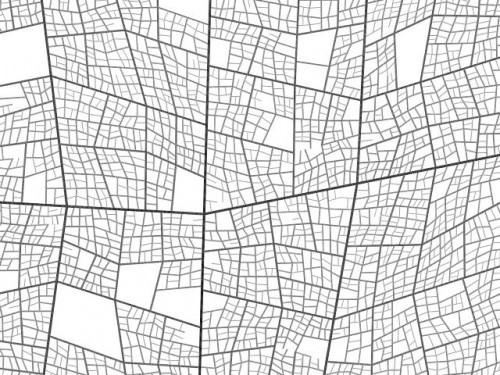

SuperTableauのなかでも特徴的な筆に、にじみを模倣したBlotというのがある。画素空間は格子のような均質な空間である。これを紙のように絡まった繊維のマス(集塊)とみなし、そこで墨の粒子がどう移動するかをシミュレートしたのがBlotだ。

和紙に墨を垂らすと、先に浸透した墨と水が、後から浸透しようとする墨の浸透を阻む様子が観察される。Blotもまた、分岐の禁止を考慮したときに、はじめてリアルなにじみを見せる。無数の要素がネットワークの中で相互に干渉しあい、抑制しあうシステムという点で、Blotはセルオートマトンと通じるものがある。

紙は長い間、たんに図像をとどめておく媒体としてだけでなく、様々な特性によって画家をかきたててきた。主客転倒した言い方をあえてするなら、自然界は複雑な計算過程であり、物理空間の紙に墨で描く過程は、超高速大容量の超並列コンピュータによるペイントシステムと言うこともできる。つまり紙は、紙の物性を相手にした対話空間なのである。

ペーパーレス化する絵画環境のなかで、紙の複雑性を回復するためには、Blotのような紙のアルゴリズムを手にいれればいいのである。モノの性質を、モノを介さずに手にいれることができるというのが、本当の意味でモノから自由になることである。

分岐のバリエーション

Blotの「相互に干渉しあう分岐プログラム」は、紙を離れていくつかの進化をとげている。そのひとつは、陶器の貫乳(釉薬表面のひび割れ)パターンを生成する。

これとまったく同じプログラムを用いて、都市が発展成長を遂げる様子を見ることもできる。(注3)

ある矩形の空間があった場合、そこになるべく効率のいい道を通す手順と、ガラス質の板が亀裂によって歪みを解消している手順が、ぴったり重なるわけである。リアル空間のふたつの形態を、ひとつのアルゴリズムが結びつけている。

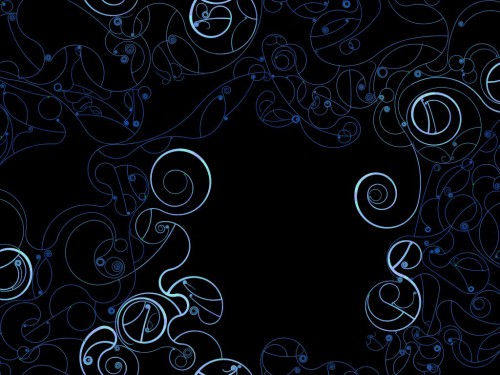

この分岐は、さらにもうひとつの形の生成装置へと発展した。ある雑誌の表紙のために、クリムトの描いた「生命の樹」を模したいと思った。そのために私は、都市の成長モデルに少々手を加え、最も効率の良い道を探索するかわりに、最も効率の悪い道を作るようにモディファイした。A地点からB地点に行くにあたって、なるべく遠回りをしないと行けないようにするために、分岐した枝は他の枝にクロスしてはいけない、と命じた。これが Ramblers(1993)という作品のきっかけになった。

Ramblersは、閉鎖空間を自律的に充填しようとする人工の植物である。並列的に成長する枝々は、なるべく真っ直ぐにのびようとするが。他の枝との交差を禁止されている。その結果、枝は多様な形態をとりながら、適応可能な曲線を探索的に発見していく。(注4)

方法を展示する

私は、Ramblersのアルゴリズムを様々な閉鎖空間(トーラス平面、メビウスの輪、正十二面体)上で実行し、いくつもの立体作品を作った。しかし、そのどれもが Ramblers のすべてではない。Ramblersという作品と完全に一致する形は、アルゴリズムそのものでしかなかった。ちょうど芝居の脚本をもとにしていくつもの上演が可能なように、Ramblers は脚本にあたるAlgorithmと、上演にあたるRepresentationをあわせた、Algorithm-Representationという発表形態をとることにした。

複雑なシステムが自発的に作り出す豊かな形や挙動のことを、複雑性の研究者はイマージェント・プロパティと呼んでいる。人間の意図通りではなく、不意に沸いてくる性質のことだ。セルオートマトンに感じたオーラのようなものは、イマージェント・プロパティと言い換えることができる。

私自身の興味は一貫して、イマージェント・プロパティとの対話空間であったと言える。人工生命を旗印にした最近の数理科学の言葉が、自分の暗中模索の歴史に焦点を与えてくれたのである。

しかし、セルオートマトンを絵画のテクニックとして用いるやりかたと、Ramblersをアルゴリズムとして展示するやりかたの間に、私自身の中で飛躍があった。イマージェント・プロパティをよりピュアな形で提示しようとするなら、方法そのものを空間に展示するしかなことに気づいたのである。

いま、コンピュータアートはインタラクティビティーへの関心を高めている。コンピュータとのインタラクションの結果として作品があるのではなく、インタラクティブなシステムそのものを提示し、道具、素材、方法、装置そのものが作品になっていく。(注5)

それは、たんにこれまでの観念的なインスタレーション作品と同列に扱われるべきではない。人間とコンピュータ内部の複雑な世界との関係そのものがそこにあり、まさしく「空間を美しい方法で満たす」作品だからである。

(日経CG 1994年12月号)

注1) Georgia O’Keeffe 1887-1986

注2) 技法、道具、素材、これらはコンピュータの情報空間の中では同じものを指している。

注3) この映像は、NHKスペシャル「日本その心と形 9 東京・変わりゆく都市」1988において、江戸から東京へ発展成長する過程として放映された。

注4) Ramblersのアルゴリズムは、次の通りである。

彼らは画素空間の土地に発芽する/彼らは曲がらずに伸びたいと願うが/彼らは他の枝と交差することを嫌う/彼らは適応のために試行を繰り返し疲労する/彼らは適応したときだけ成長し分岐を生成する/彼らは適応のため曲がることをしだいに許容し蔓巻く/疲労がある限界を超えるとスケールを縮小し/さらにある限界を超えると成長を断念し死ぬ

注5) クリスタとロラン(Christa Sommerer & Laurent Mignonneau)の作品はその典型である。仮想生命の生成過程と人間のインタラクションが、彼らのテーマになっている。