SIGGRAPHの淵より

Siggraph'94連画ブース報告

冒険のセクション ━ THE EDGE

「今年のSIGGRAPHを企画した何人かのチェアマンは、このイベントのあと職を失いそうなんだ。あまりにSIGGRAPHに入れ込み過ぎたから」

ある関係者のもらした言葉に、私はさもあろうと大きく領いてしまった。私もまた、その入れ込み過ぎた人々の一人だったかもしれないから。

SIGGRAPHは、毎年プログラム企画者集団が入れ替わる。またこのイベントは学会であって、非営利のボランタリーな活動であるという意識が関係者の間には根付いている。採算という意識がブレーキになってはならない、毎年毎年、新たな冒険でなくてはならないという使命感のようなものがスタッフの聞にみなぎっていて、それがSIGGRAPHを活気づけている。

今年の冒険は、THE EDGEという新設のセクションに集約されていたように思う。われわれは、そのTHE EDGEへの出展者としてSIGGRAPHに参加することができた。今年のはじめ、THE EDGEのチェアの一人であるジャックリーン・フォード・モーリーとイマジナでヴアーチャルコミュニティーについての会議に同席した折、彼女はわれわれの「連画」がTHE EDGEのコンセプトにぴったりであるから、ぜひ参加の意思を固めてほしいと提案してくれた。そのとき私の頭に浮かんできたのは、the edge of chaos という流行のフレーズだ。生き生きとしたなにかが組織されつつある、混沌の淵。

そのイメージは、おおかた裏切られなかった。フロリダ州オーランド、オレンジカウンティーコンベンションセンターの端にあるホールEが、THE EDGEの展示会場だ。約半年の準備期間の成果であるわれわれの連画ブースを設営しながら、世界中からかき集められた約30の展示が会場を埋め尽くしていくのを見ていると、SIGGRAPHがTHE EDGEというセクションにどのようなメッセージを詰め込もうとしているのか、そしてわれわれがどのような文脈の中に取り囲まれようとしているかが、徐々に浮かび上がってきた。

連画 ━ イメージの鎖

連画は、CG作家の中村理恵子と私が、1991年に始めた小さい実験に端を発している。まず中村が、種となる作品のバイナリデータを私の電子メールボックスに送ってくる。私はそれを自分のCGシステム上に読み込む。私は、他人の作品としてそのイメージをじっと眺めることからはじめる。しだいにいろいろなものが見えてくる。中村の思考の痕跡が見える。また、彼女の見ていないものもそこから見えてくる。そして私は、ペイントシステムを用いてイメージに手を入れ始める。引用し、モディファイし、自分の痕跡を刻み込み、十分に自分の作品として仕上がったところで、再びそれを彼女のメールボックスに投函する。

このようにしてメールの応酬を重ねるうちに、イメージの鎖が成長する。詩歌の古典的スタイルである連歌(linked poems)に倣い、それを連画(linked images)と名付け発表したときには、この刺激的な遊びがどのような意味をもっているかについて、それほど深く考えてはいなかった。

私と中村はこれまで〉、3つの大きな連画シリーズを発表している。そのたびにわれわれのなかでの連画の意味も、また周囲からの評価も育ってきたように思う。はじめの試み「気楽な日曜日」は、他人の作品に手を入れることに購踏しながら、あたかもひとつのキャンパスを二人で手がけるようにして、しだいにあるひとつのイメージに収斂していった。2回目の「春の巻」は、収斂よりも展開、共有より否定、調和よりズレが暗黙のうちに志向された。1年以上の時間をかけて、じっくりと相手のイメージを噛み砕きながら、18のイメージからなる巻となった。3回目の「オルランドの夢」は、中村の見た夢のテキストをベースにして今年の6月に始まった。東京国際美術館Tブレインクラブで開催された「連画展」は、しだいに成長する作品を次々と掛けていく成長型の展覧会になった。またこのシリーズは、PC-VANの中に設けられた電子画廊〈ゼログラム〉(ジャンプコードzero)でも、逐次展示されている。そしてこの「オルランドの夢」は、そのままオーランドでのSIGGRAPHに継承された。

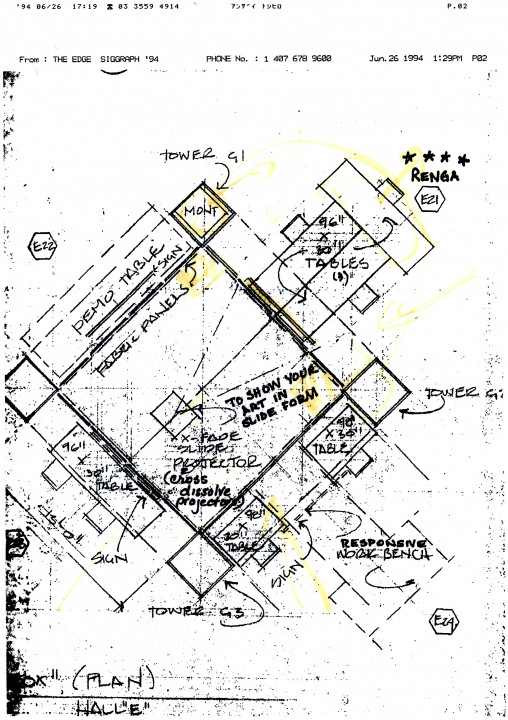

ふたりのプライベートなクロストークから出発した連画が、自ら大きくなろうとしているのをわれわれは感じていた。SIGGRAPHは、そのための良き試練になるだろう。そこでわれわれは、3つの軸をもっインスタレーションを企画した。

ひとつは、連画のコンセプトとわれわれのこれまでの成果を、直感に訴える形ること。通信という目に見えないメディアを視覚的に表現するために、ブースの上空にステンレスワイアを張り巡らせ、B全大の和紙にインクジェットで印刷した作品群を連凧のように連ね、われわれが作業をしているコンビュータネットワークから作品が生成されるのを象徴的に表現してみた。

ふたつめは「オルランドの夢」を、衆目のなかで成長させること。和紙の隙聞から木漏れ日のように漏れ落ちるバックライトの中で、私と中村が交互に制作をすすめる。

3つ目の軸は、SIGGRAPH会場と日本を結ぶ即興のライブセッションを行うこと。THE EDGEの他のブースの出展者や、会場で偶然つかまえたアーテイス卜、それに日本にあらかじめ待機するCGアーテイストが、通信を使ってつぎつぎ作品を連ねていく。この国際的な連画セッションは、キュレーターの草原真知子氏にコントロールをゆだねた。

電子メージが紙に染まるとき

動き始めたTHE EDGEの空間は、電子遊園地そのものだった。ヴァーチャルリアリティーを応用した定員一名のアトラクションには、いつも長蛇の行列ができている。モーションキャプチャで連動する人と立体映像の舞踏が繰り広げられる。ビデオの眼とモータ付きの足をもった遠隔操作の人格に、不意に声をかけられる。体感システムとVRが、THE EDGEの表面的な特徴であった。

それらのなかで、連画ブースは異彩を放っていた。連日、多くの人がわれわれのブースに立ち寄り、連画に参加したり、かがみ込んで話をしていったりした。フロリダの大学の講師が、われわれの主旨に共感したからと言って、ブースの運営をまる2日間手伝ってくれた。THE EDGEの出展者のひとりは、連画セッションに参加し、作画しながらなぜか涙が止まらなくなってしまった。連画はひとつの作品を合作しているのではなく、独立した作品の対話だから創意に満ちるのだ、という中村の話に「それはキリストも言っている」と額くジャーナリストもいた。連画と同じ方法でイメージのリンクを作る実験しているという学生グループにも出会った。彼らとの連携は、たまたま彼らのサーバーがダウンしてしまってかなわなかった。しかし、必ず近いうちにインターネット上で再会する約束を交わした。

連画がディジタルメディアを通して、個人主義を越えるなにものかを示唆しているのではないか、そういう意見には多く遭遇した。おそらく彼らは、ヘッドマウントディスプレイとデータグロープによる完結した感覚のループと同じように、自己と自己でないものを結ぶ新しいループを連画に見出そうと、すくなくともわれわれからそういう言葉を引き出そうと望んでいたに違いない。それは、確かにそういう気もしたし、そうでない気もした。私も中村も、なぜ連画をするのかという問いには答に窮した。それは楽しいから。だから、ぜひやってみてよ、とわれわれは繰り返していた。

連日、われわれが最も多く浴びることになった質問は「このプリントは、何に何で刷ったのか」というものだった。和紙、それも障子紙として作られた機械漉きの和紙を用い、ジェットグラフィーという今や製造中止になったローレゾリューションのしかし色彩の力強いプリンタを用い、デジックスのミスター田中という刷り師が刷ったものだ、ということを、何度も何度も繰り返し答えた。

そしてその次に「売るのか」と必ず尋ねてくる。いくらでもお金を出したいという人もいるし、おみやげで持って帰りたいという人もいる。

ジョン・コーン氏もわれわれの作品とそのプリントに衝撃を受けた一人だった。彼はアイリスプリンタを操る刷り師で、ゲリラギャラリーという仮設スタジオをTHE EDGEのなかに持っていた。彼は、特注の手漉きの紙を用いた品質の高いプリントを、われわれの出来立ての連画のために刷ってくれた。

かたやネットワークを通して太平洋を意識せずに泳いでいくイメージが、片方では紙というオールドメディアに、しっとりとインクを染み込ませていくのが、妙に感動的だった。

連画は、THE EDGEのほかに、SIGGRAPHの別部門であるアート&デザイン・ショーにも入選していた。バッジ好きのアメリカらしく、われわれは名誉に比例した勲章を与えられ、それをつけてないと「せっかくあげたバッジはどうしたの?」と注意された。

アート&デザイン・ショーの展示空間は、THE EDGE、VROOMといったほかの展示セクションに比べ、ぐっと落ちついていて居心地がよかった。しかし反対に、額に納まったCGのプリントアウトは、なにか居心地の悪い窮屈な場所に掛けられているという印象は拭えなかった。彼ら(作品)は、なぜディジタルなのかを、はぐらかされてそこにあった。

電子映像は、もはや見るもの、見せるものではなく、見ている間に変容するもの、リンクを持とうとするもの、そして体験するものであるということを、今年のSIGGRAPHは繰り返し語りかけているように思えた。

安斎利洋